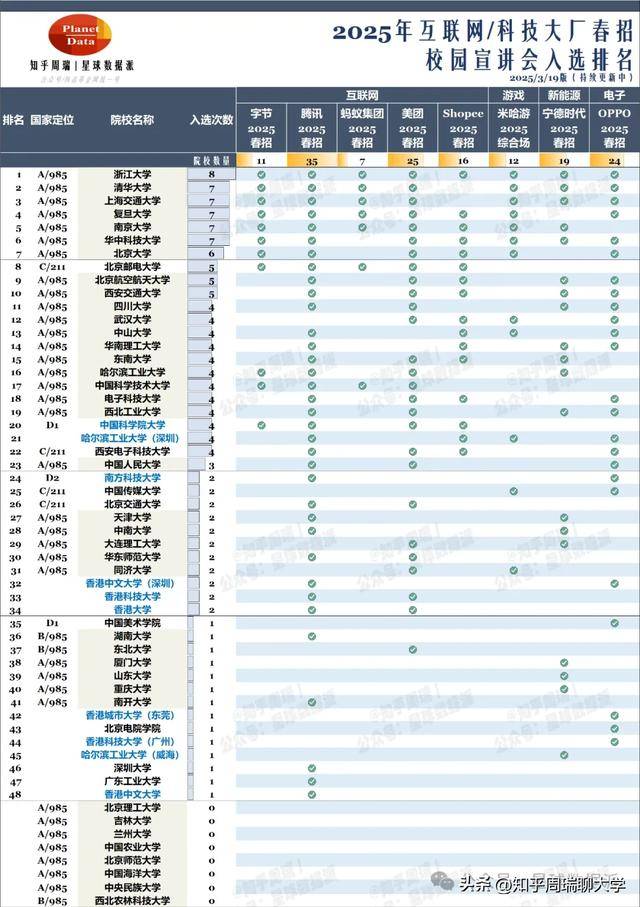

当 2026 年互联网与科技大厂的校招宣讲行程铺满高校海报栏,一个愈发清晰的 “人才引力场” 已然成型:华为将 34 所高校纳入校招宣讲版图,杭电作为唯一四非院校跻身其中;腾讯、中国移动、华为三家共同青睐的 20 所高校里,18 所是 985,西电在 211 中脱颖而出;重邮等四非院校也能在两家大厂的名单里占据一席之地…… 这份名单,远非简单的 “名校清单”,而是科技企业人才需求与高校育人特色的深度对话,折射出行业 “技术硬核 + 场景适配 + 成本平衡” 的选人逻辑。

校招宣讲,从来不是一场单向的 “人才收割”,而是企业与高校的 “价值共振”。对企业而言,走进高校不仅是招聘人才,更是传递技术理念、提前布局人才储备,甚至与高校科研团队探索产学研合作的可能;对高校来说,大厂的宣讲会是学生了解行业前沿、校准职业方向的窗口,也是高校检验人才培养是否贴合产业需求的 “试金石”。从入选门槛看,虽顶尖 985 仍是主力,但西电、杭电、重邮等非顶尖院校的突围,打破了 “唯名校论” 的桎梏—— 大厂的选人标准正从 “学历标签” 转向 “能力与岗位的精准适配”。

腾讯、中国移动、华为三家共同选中的 20 所高校,18 所是 985,足见顶尖 985 的 “硬通货” 价值。清北、浙大、复旦等校,学科覆盖面广、科研实力雄厚,能为企业输送从技术研发到管理运营的全链条人才。以清华大学为例,其计算机、电子信息等学科的前沿研究,与腾讯的 AI、云计算,中国移动的通信技术,华为的智能终端等业务高度契合;而在通信、网络等领域,清华的信息学科又能为中国移动、华为提供智力支撑。这些高校的人才培养,从课程设置到实习实践,都深度嵌入行业发展脉络,自然成为企业的 “人才富矿”。

西电作为唯一入选的 211,其突围是 “特色赛道深耕” 的胜利。作为 “通信黄埔军校”,西电在信息与通信工程领域深耕数十年,培养出的学生既懂技术原理,又熟悉行业应用场景。在 5G 向 6G 演进、算力网络建设等领域,西电毕业生的 “专业熟练度” 是综合类高校学生难以比拟的 —— 他们能快速将课堂知识转化为企业所需的生产力,这种 “即插即用” 的特质,让西电成为大厂眼中的 “香饽饽”。

重邮等四非院校能在两家大厂的名单中占据位置,杭电能跻身华为校招名单,背后是 “专业壁垒 + 成本优势” 的双重加持。重邮虽为四非,却在通信领域积累深厚,其与行业企业的深度绑定(参与通信标准制定、承接企业科研项目 ),让学生在实践中掌握核心技能。对企业而言,重邮学生的 “性价比” 极高 —— 扎实的专业能力与对行业场景的深刻理解,能快速转化为生产力,且用人成本相对可控。

杭电的入选更具标志性。作为四非院校,杭电在电子信息、计算机等领域的人才培养,精准对接华为在智能硬件、物联网等业务的需求。杭电的实验室与华为的技术场景高度适配,学生在校期间就能参与相关项目,这种 “定制化” 的人才培养,让杭电毕业生能快速融入华为的技术体系。同时,相较于顶尖 985,杭电的用人成本更具优势,这种 “专业对口 + 成本可控” 的组合,让杭电成为华为在特定岗位上的 “最优解”。

华为将 34 所高校纳入校招版图,既包括顶尖 985,也吸纳西电、杭电等特色院校,这是其技术布局的直接 “映射”。在前沿技术领域(如 AI、量子计算),华为需要清北等校的人才突破技术瓶颈;在通信、终端等核心业务领域,西电、重邮的学生能提供 “专业纵深”;在智能硬件、物联网等新兴业务领域,杭电的人才则能实现 “场景突围”。这种 “分层选人” 的策略,让华为既能在前沿领域保持创新力,又能在成熟业务中保障执行力,还能在新兴领域探索可能性,最终构建起 “创新 - 执行 - 探索” 的人才生态。

2026 年大厂校招的选人图谱,勾勒出的不仅是当下的人才需求,更是行业的未来走向。当顶尖 985 的综合创新力、特色院校的专业纵深力,共同汇入大厂的人才池,中国科技行业的 “技术底座” 将更加坚实。而对于高校而言,这张名单也是一面镜子:唯有锚定行业需求,校准人才培养方向,让学生既能仰望星空搞创新,又能脚踏实地做应用,才能在激烈的就业竞争中占据主动,让高校真正成为行业发展的 “人才引擎”。